Mit dem vorliegenden Artikel R. Gräsers aus dem Jahr 1948 setze ich die Serie der Gräser Artikel zum Thema ´Kultur der Kakteen´ fort.

Einmal mehr zeigt dieser Artikel die enorme Erfahrung und vor allem zielgerichtete Arbeit Robert Gräsers in allen Bereichen der Kakteenkultur.

Auch wenn wir heute weitergehende Kenntnisse insbesondere der Pflanzen -wuchsstoffe und -hormone haben, hat sich die Aktualität dieses Artikels nicht überholt.

Er zeigt eindringlich die grundlegenden Voraussetzungen zur erfolgreichen Kultur und Erzielung von Blüten. Besonders Liebhaber die über weniger Erfahrungen verfügen

sollten sich diesen Artikel verinnerlichen. Aber auch für erfahrene Liebhaher ruft dieser Artikel immer wieder die grundlegenden Voraussetzungen zur Erzielung von Blüten

in Erinnerung.

Bei vielen Arten genügt es, die allgemein bekannten Pflegevorschriften für Kakteen einigermassen zu beachten, um regelmässig Blüten zu erzielen; von solchen Arten soll hier nicht die Rede sein. Andere blühen wohl in ihrer Heimat, kommen bei uns aber weniger regelmässig oder überhaupt nicht zum Blühen und Fruchten, trotzdem sie die entsprechende Grösse und das entsprechende Alter erreicht haben. Schuld hieran können nur die im Vergleich zum heimatlichen Standort unnatürlichen Wachstumsbindungen sein, die diesen oft als blühfaul bezeichneten Arten es unmöglich macht, ihre natürliche Blühwilligkeit zu entfalten. Bei Versuchen auch solche Arten zum Blühen, womöglich sogar zu regelmässigem und reichem Blühen zu bringen, kann der Pfleger sich die Erkenntnisse der Pflanzenphysiologie und die in Büchern und Zeitschriften niedergelegten Erfahrungen anderer Kakteenpfleger zunutze machen.

Über den Einfluss, den verschiedene äussere Ursachen, wie Licht, Wärme, Feuchtigkeit, Nährsalze, auf die Blüten- und

Fruchtbildung bei höhereren Pflanzen haben, bringt MOLISCH in seinem bekannten Buch

«Pflanzenphysiologie als Theorie der Gärtnerei» eine für jeden Kakteenpfleger wertvolle Zusammenstellung. Von Kakteen ist darin nicht

die Rede. Die bei andern Pflanzen gesammelten Erkenntnisse fordern jedoch geradezu heraus, sie auch bei der Kakteenpflege zu erproben

und zu verwerten. Über die Ursache der Blütenbildung überhaupt ist MOLISCH mit andern Forschern der Ansicht,

Auf die Kakteenpflege angewendet, heisst das: Wir fördern die Neigung zur Blütenbildung, wenn wir für möglichst starke Kohlensäureassimilation, also für viel Licht sorgen und gleichzeitig bestrebt sind, die Aufnahme mineralischer Salze durch die Wurzeln einzuschränken. Vergleichen wir damit einige von Kakteenliebhabern in der Zeitschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft niedergelegte Erfahrungen: WEINGART berichtet (1920, Seite 58), wie er Echinopsis

dass bei höheren Pflanzen eine gewisse Konzentration von Zucker die Neigung zur Blütenbildung auslöst und auf die Vegetationspunkte

als Reiz einwirkt.

Der Gehalt an Zucker und andern Baustoffen muss mit der Menge der mineralischen Nährsalze, wenn ein optimales Wachstum stattfinden soll, in einem gewissen harmonischen Gleichgewicht stehen. Bei einer Änderung des gegenseitigen Verhältnisses zugunsten der organischen Nährstoffe nimmt das vegetative Wachstum ab und die Neigung zum Blühen und Fruchten zu.

Der Gehalt an Zucker und andern Baustoffen muss mit der Menge der mineralischen Nährsalze, wenn ein optimales Wachstum stattfinden soll, in einem gewissen harmonischen Gleichgewicht stehen. Bei einer Änderung des gegenseitigen Verhältnisses zugunsten der organischen Nährstoffe nimmt das vegetative Wachstum ab und die Neigung zum Blühen und Fruchten zu.

Auf die Kakteenpflege angewendet, heisst das: Wir fördern die Neigung zur Blütenbildung, wenn wir für möglichst starke Kohlensäureassimilation, also für viel Licht sorgen und gleichzeitig bestrebt sind, die Aufnahme mineralischer Salze durch die Wurzeln einzuschränken. Vergleichen wir damit einige von Kakteenliebhabern in der Zeitschrift der Deutschen Kakteen-Gesellschaft niedergelegte Erfahrungen: WEINGART berichtet (1920, Seite 58), wie er Echinopsis

multiplex zur Blüte brachte. Er schnitt den Kopf

einer Pflanze, die reichlich Sprossen trieb, ab und stellte ihn im Gewächshaus in voller Sonne auf. Später bewurzelte er ihn

zur Hälfte aus Sand

bestehender Erde, hielt die Pflanze im Winter völlig trocken und im Sommer mässig feucht und sehr sonnig. Die Echinopsis multiplex

blühte von da an regelmässig und trieb keine Sprossen mehr. WEINGART wiederholte den Versuch mit einem andern Stück mit gleichem

Erfolg. Die bei Echinopsen sonst empfohlene Kultur in kräftiger Erde bei leichtem Schutz gegen Prallsonne bewirkt bei Echinopsis

multiplex das bekannte üppige vegetative Wachstum mit reichlicher Sprossbildung. BERGER sagt von der Art:

«Blüht an der Riviera sehr häufig, bei uns jedoch spärlich, wohl infolge mangelnder Sonnenbestrahlung.»

Von Pilocereus houlletii berichtete ich (1933, S. 225), dass im Gewächshaus ausgepflanzte Stücke kräftig trieben,

jedoch bei nahezu 3 m

Höhe noch nicht blühten. Eine Pflanze, die herausgenommen und mit kurzen, abgestochenen Wurzelstummeln in einen Topf gezwängt

wurde, begann hierauf zu blühen. Ebenso blühten etwa 70 cm lange abgeschnittene Kopfstücke, die zum Abtrocknen im Gewächshaus an

sonniger Stelle aufgestellt waren. Die gleiche Beobachtung wurde an Kopfstücken von Cereus peruvianus und

Cereus jamacaru gemacht.

EICHLAM sagt (1911, Seite 130): Was mir noch aufgefallen ist, dass der Cereus geometrizans als Stecklingspflanze

behandelt, überaus

lange Zeit (Jahre) gebraucht, um neue Wurzeln zu treiben; dessen ungeachtet blühen die Kopfstücke aber alle Jahre und bringen sogar

Früchte.» Dazu kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass bei mir eine Anzahl 15—30 cm langer Stecklinge von Myrtillocactus

geometrizans sechs Jahre im sonnigen Gewächshaus, in leere Töpfe gesteckt, aufgestellt waren, alljährlich blühten und

auch fruchteten, aber keine Wurzeln trieben.

RADL empfiehlt (1893, Seite 102) als dankbaren Blüher Echinocereus procumbens und erzählt, dass Pflanzen wegen

Platzmangel im

Gewächshaus ganz oben auf ein Brett gestellt wurden, wo die Sonne ihre ersten und letzten Strahlen hinsandte. Wegen der Höhe des

Standortes liess sich ein Ueberspritzen oder Begiessen nicht gut vornehmen, und die Pflanzen blieben von Oktober bis März ohne Wasser,

und gerade diese blühten am dankbarsten. ÖHME spricht (1937, Seite 24) von Echinocereus knippelianus und pulchellus,

bei denen

die Knospen bereits durchgebrochen sind. An diesen Pflanzen hat man Gelegenheit, festzustellen, dass ihre Knospen sich nicht

weiterentwickeln, wenn man die Pflanzen vorzeitig giessen würde, die Knospen bleiben dann stehen (wenigstens der grösste Teil), die

Pflanze beginnt zu wachsen, die Knospen vertrocknen, um später abzufallen oder sich in Sprossen zu verwandeln. Diese Beispiele mögen

genügen; ähnliche Beobachtungen und Erfahrungen wurden, wenn wir daraufhin die Kakteenliteratur ansehen, immer wieder geschildert.

Sie stimmen, wie nicht anders zu erwarten, vollkommen mit dem überein, was uns die Pflanzenphysiologie lehrt. Um Kakteenblüten zu

erzielen, werden demnach folgende Massnahmen zu ergreifen sein:

1. Durch gute, sachgemässe Pflege, wenn nötig durch Pfropfen, sind die Pflanzen zunächst zu entsprechend grossen, gesunden, kräftigen Stücken heranzuziehen. Beschädigungen der assimilierenden Oberfläche, etwa ungewöhnlich weit nach oben reichende Korkbildungen, Zerstörungen durch rote Spinne und dgl. werden nachteilig auf die Blühwilligkeit sein. Die Pflanzen müssen durch Gewährung von viel Licht und Luft darauf vorbereitet werden, dass sie später wenn nötig Aufstellung in voller Sonne, auch ohne Glasschutz, vertragen.

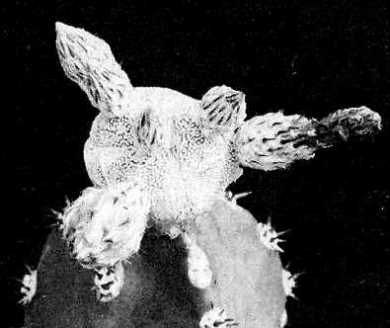

Abb.1 Gräser Aporocandicans Hybride F1

´Gräsers Beste´.

Blühende Jungpflanze mit ca. 6cm.

Durchmesser.

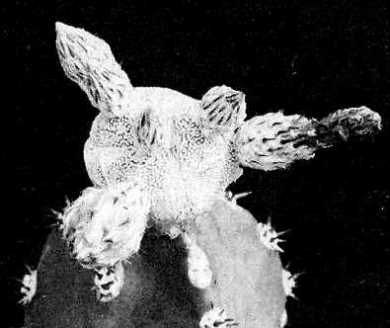

Die Abb. 1, 2, 5 und 6 verdeutlichen eindrucksvoll die von R. Gräser beschriebenen Auswirkungen einer strikten Winterruhe auf die

Blühwilligkeit von Kakteen. Hier z.B. dargestellt am Beispiel seiner ´schwerblütigen´ Aporocandicans(flagcand) Hybriden.

1. Durch gute, sachgemässe Pflege, wenn nötig durch Pfropfen, sind die Pflanzen zunächst zu entsprechend grossen, gesunden, kräftigen Stücken heranzuziehen. Beschädigungen der assimilierenden Oberfläche, etwa ungewöhnlich weit nach oben reichende Korkbildungen, Zerstörungen durch rote Spinne und dgl. werden nachteilig auf die Blühwilligkeit sein. Die Pflanzen müssen durch Gewährung von viel Licht und Luft darauf vorbereitet werden, dass sie später wenn nötig Aufstellung in voller Sonne, auch ohne Glasschutz, vertragen.

2. Sind die Pflanzen nach Alter und Grösse vermutlich blühfähig, so wird die mineralische Ernährung eingeschränkt.

Die Töpfe nehmen wir nicht grösser, als unbedingt notwendig. Das Umpflanzen erfolgt nicht mehr alljährlich wie bisher, sondern in

grösseren Zwischenräumen. Die Erde soll leicht und stickstoffarm sein. Mangel an Stickstoffsalzen fördert die Blütenbildung;

Phosphate

dagegen wirken günstig auf das Blühen und Fruchten. Wir reichern die Erde leicht mit einem Phosphorsäuredünger an, am besten

mit Thomasmehl oder mit Knochenmehl. Den Winter

über und

wenn nötig noch länger werden die Pflanzen vollkommen trocken gehalten.

Eine lange, vollkommene Winterruhe, bewirkt durch Trockenheit und niedrige Temperatur, ist für die meisten Kakteen die wichtigste

Voraussetzung der Blütenentwicklung, so lehrt uns HILDMANN in einem Aufsatz: «Wie bringt man Kakteen am leichtesten zum Blühen?»

(1891, Seite 75, wiederabgedruckt 1937, Seite 17).

3. Die Bildung organischer Baustoffe durch die Kohlensäure-Assimilation suchen wir zu fördern, soviel dies unsere Klimaverhältnisse und unsere Kultureinrichtungen gestatten. Die Pflanzen erhalten möglichst viel Licht; sie werden an die volle Sonne, am besten ohne Glasschutz, gewöhnt. Mit Nachdruck erhob diese Forderung BUXBAUM (1937, Seite 116): Ohne Glas! «Und auch hartnäckige Nichtblüher werden blühwillig . . .» Ein wichtiger, die Blühwilligkeit beeinflussender Faktor ist die Wärme. Sie kann die Blütenentwicklung bei einer Art begünstigen, bei einer andern verzögern oder ganz verhindern. Die Kakteen stammen von klimatisch so verschiedenen Standorten, dass wir für die einzelnen Arten bezw. Gattungen aus der Kenntnis der heimatlichen Klimaverhältnisse und aus Versuchen die für die Blütenentwicklung günstigen Wärmebedingungen festzustellen versuchen müssen. Für die Mehrzahl der Kakteen ist eine ziemlich kühle Ueberwinterung — und damit zugleich das Aufhören der Nahrungsaufnahme durch die Wurzeln — Voraussetzung für eine reiche Blütenentwicklung. Das beste Beispiel hiefür ist Chamaecereus silvestrii, der nach sehr kühler Ueberwinterung, wobei die Temperatur bis —5 Grad sinken kann, überaus reich blüht, bei warmer Ueberwinterung dagegen völlig versagt.

3. Die Bildung organischer Baustoffe durch die Kohlensäure-Assimilation suchen wir zu fördern, soviel dies unsere Klimaverhältnisse und unsere Kultureinrichtungen gestatten. Die Pflanzen erhalten möglichst viel Licht; sie werden an die volle Sonne, am besten ohne Glasschutz, gewöhnt. Mit Nachdruck erhob diese Forderung BUXBAUM (1937, Seite 116): Ohne Glas! «Und auch hartnäckige Nichtblüher werden blühwillig . . .» Ein wichtiger, die Blühwilligkeit beeinflussender Faktor ist die Wärme. Sie kann die Blütenentwicklung bei einer Art begünstigen, bei einer andern verzögern oder ganz verhindern. Die Kakteen stammen von klimatisch so verschiedenen Standorten, dass wir für die einzelnen Arten bezw. Gattungen aus der Kenntnis der heimatlichen Klimaverhältnisse und aus Versuchen die für die Blütenentwicklung günstigen Wärmebedingungen festzustellen versuchen müssen. Für die Mehrzahl der Kakteen ist eine ziemlich kühle Ueberwinterung — und damit zugleich das Aufhören der Nahrungsaufnahme durch die Wurzeln — Voraussetzung für eine reiche Blütenentwicklung. Das beste Beispiel hiefür ist Chamaecereus silvestrii, der nach sehr kühler Ueberwinterung, wobei die Temperatur bis —5 Grad sinken kann, überaus reich blüht, bei warmer Ueberwinterung dagegen völlig versagt.

Abb.2 Gräser Aporocandicans Multihybride

´Gräser Rosa´.

Blühende Jungpflanze mit ca. 5cm.

Durchmesser.

Viele Arten können nur in gepfropftem Zustand zu erfreulichem Wachstum gebracht und dauernd in der Sammlung erhalten

werden. Wie bei Obstbäumen je nach der Unterlage die Blüten- und Fruchtbildung in verschiedenem Alter eintritt, so werden auch

die von uns verwendeten Kakteenunterlagen die Blühwilligkeit verzögern oder beschleunigen können.

Von Trichocereus macrogonus mit seinen kräftigen, weitlaufenden Wurzeln ist anzunehmen, dass er für eine starke mineralische Ernährung des Pfröpflings sorgt, ein starkes vegetatives Wachstum bewirkt und die Blütenbildung verzögert oder ganz verhindert. Eriocereus jusbertii hat schwächere, weniger in die Tiefe dringende Wurzeln. Im Freien aufgestellt, wächst er langsam, ist der Unterlage eines Zwergobstbaumes vergleichbar, die den Pfröpfling nur mässig mit Nähstoffen versorgt dafür aber frühere Blütenentwicklung bewirkt. Um die Frage nach dem Einfluss der verschiedenen Unterlagen auf bestimmte Kakteenarten beantworten zu können, wären umfangreiche, vergleichende Versuche notwendig. Doch auch ohne solche ist die unterschiedliche Wirkung verschiedener Unterlagen auf die Blühwilligkeit des Pfröpflings bei einigen Arten wohl bekannt. LENGDOBLER berichtete (1914, Seite 26), dass eine Mammillaria micromeris auf macrogonus gepfropft recht flott wuchs, fünf Jahre alt über 200 Sprossen getrieben hatte, aber nicht ans Blühen dachte. Bei mir blüht die gleiche Art, auf E. jusbertii gepfropft, spätestens nach zwei Jahren und sprosst nicht. Von dem seiner Gattungszugehörigkeit nach umstrittenen «Reichei» blühte bei mir noch keine Pfropfung auf T. macrogonus oder auf T. spachianus, dagegen blühen sämtliche Pfropfungen auf E. jusbertii.

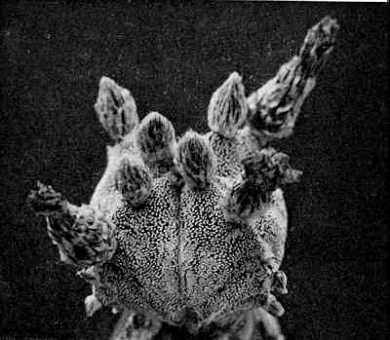

Abb.3 Photo R. Gräser

Von Trichocereus macrogonus mit seinen kräftigen, weitlaufenden Wurzeln ist anzunehmen, dass er für eine starke mineralische Ernährung des Pfröpflings sorgt, ein starkes vegetatives Wachstum bewirkt und die Blütenbildung verzögert oder ganz verhindert. Eriocereus jusbertii hat schwächere, weniger in die Tiefe dringende Wurzeln. Im Freien aufgestellt, wächst er langsam, ist der Unterlage eines Zwergobstbaumes vergleichbar, die den Pfröpfling nur mässig mit Nähstoffen versorgt dafür aber frühere Blütenentwicklung bewirkt. Um die Frage nach dem Einfluss der verschiedenen Unterlagen auf bestimmte Kakteenarten beantworten zu können, wären umfangreiche, vergleichende Versuche notwendig. Doch auch ohne solche ist die unterschiedliche Wirkung verschiedener Unterlagen auf die Blühwilligkeit des Pfröpflings bei einigen Arten wohl bekannt. LENGDOBLER berichtete (1914, Seite 26), dass eine Mammillaria micromeris auf macrogonus gepfropft recht flott wuchs, fünf Jahre alt über 200 Sprossen getrieben hatte, aber nicht ans Blühen dachte. Bei mir blüht die gleiche Art, auf E. jusbertii gepfropft, spätestens nach zwei Jahren und sprosst nicht. Von dem seiner Gattungszugehörigkeit nach umstrittenen «Reichei» blühte bei mir noch keine Pfropfung auf T. macrogonus oder auf T. spachianus, dagegen blühen sämtliche Pfropfungen auf E. jusbertii.

Von gleichgroßen Lobivia grandiflora Sprossen, gepfropft auf E. jusbertii, lamprochlorus, peruvianus und T.spachianus

blühte die Pfropfung

auf E. jusbertii als erste; es folgten die Pfropfungen auf T. lamprochlorus und T. peruvianus; die

auf T. spachianus hat, obwohl

dieser Pfröpfling unterdessen am meisten gewachsen ist, noch nicht geblüht.

Cereus peruvianus scheint, obwohl er von

Natur aus zu einem stattlichen Baum heranwachsen kann, als Unterlage sich in vielen Fällen ähnlich E. jusbertii zu verhalten und

die Blühwilligkeit günstig zu beeinflussen.

Wie bei Apfel oder Birne der normale Zeitraum bis zum Eintritt der Blüten- und Fruchtentwicklung durch Veredeln auf eine

schwachwüchsige Unterlage, auf Paradies-Apfel bezw. Quitte abgekürzt wird, so ist es denkbar, dass eine Kakteenart, die auf eigenen

Wurzeln ein starkes vegetatives Wachstum, aber keine Neigung zur Blütenbildung zeigt, durch Pfropfen auf eine schwachwachsende

Unterlage blühwillig gemacht wird.

Trichocereus schickendantzii, auf E. jusbertii gepfropft, blüht seit Jahren regelmässig, während viel grössere wurzelechte Pflanzen trotz vieler Bemühungen nicht zum Blühen gebracht werden konnten (1942. Seite 20). Auch Pfropfungen auf T. lamprochlorus und auf T. peruvianus schliesslich auch solche auf Opuntia ficus indica kamen zur Blüte, die auf T. spachianus und T. macrogonus dagegen blühten ebenso wenig wie die Pflanzen auf eigenen Wurzeln. Das gleiche Verhalten beobachtete ich eben bei einer Hybride. Trichocereus schickendantzii x Lobivia grandiflora (Anm. Gräsers ´SCHIGRA´ Hybride). Wurzelecht zu üppiger vegetativer Entwicklung neigend, blühen Pflanzen von nahezu 20 cm Grösse noch nicht, während Pfröpflinge von etwa 8 cm Grösse auf E. jusbertii die ersten Blüten entwickeln. In diesen Fällen wurden somit durch Pfropfen auf eine im Vergleich zum Pfröpfling weniger wüchsige Unterlage Blüten erzielt.

Trichocereus schickendantzii, auf E. jusbertii gepfropft, blüht seit Jahren regelmässig, während viel grössere wurzelechte Pflanzen trotz vieler Bemühungen nicht zum Blühen gebracht werden konnten (1942. Seite 20). Auch Pfropfungen auf T. lamprochlorus und auf T. peruvianus schliesslich auch solche auf Opuntia ficus indica kamen zur Blüte, die auf T. spachianus und T. macrogonus dagegen blühten ebenso wenig wie die Pflanzen auf eigenen Wurzeln. Das gleiche Verhalten beobachtete ich eben bei einer Hybride. Trichocereus schickendantzii x Lobivia grandiflora (Anm. Gräsers ´SCHIGRA´ Hybride). Wurzelecht zu üppiger vegetativer Entwicklung neigend, blühen Pflanzen von nahezu 20 cm Grösse noch nicht, während Pfröpflinge von etwa 8 cm Grösse auf E. jusbertii die ersten Blüten entwickeln. In diesen Fällen wurden somit durch Pfropfen auf eine im Vergleich zum Pfröpfling weniger wüchsige Unterlage Blüten erzielt.

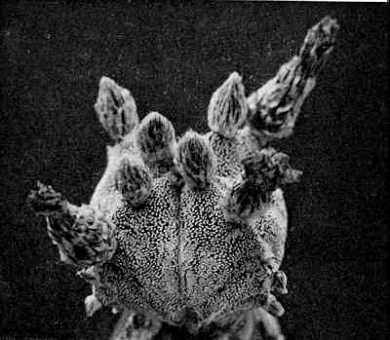

Abb.4 Photo R. Gräser

Andererseits beobachten wir, dass bestimmte Arten, die an sich zu unseren dankbaren Blühern zählen, durch Pfropfen

zu erhöhtem

vegetativem Wachstum gebracht werden können, ohne dass sie eine Einbusse in ihrer Blühwilligkeit und Reichblütigkeit erleiden.

Abb. 6 Einjährige Echinopsis Pfropfung.

HEESE zeigte (1907. Seite 96) Gymnocalycium quehlianum in zwei Exemplaren — gepfropft und ungepfropft — vor. «Bei gleichem Alter war die gepfropfte Pflanze natürlich bedeutend stärker gewachsen, hatte aber auch mehr und grössere Blüten gebracht als die wurzelechte.» Ein andermal zeigt HEESE (1911. Seite 112) Gymnocalycium mihanovichii, eine wurzelechte Pflanze, bei der die Blüte genau im Scheitel zu sitzen schien, und eine gepfropfte, bei der die Blütenknospen fern dem Scheitel sassen. «Die auffällige Verschiedenheit des Standes der Blüte erklärt sich dadurch, dass die Sämlingspflanzen auf kräftigen Unterlagen viel mehr trieben als die Mutterpflanze, so dass die Blüten durch das schnelle Wachstum nicht mehr im Scheitel standen.»

Bei Gattungen und Arten, die wie die

Astrophyten

im Laufe des Sommers aus jeder neuen Areole eine Blüte entwickeln, wird die Blühwilligkeit durch Pfropfen in zweifacher Hinsicht

gefördert. Die Pflanzen erreichen gepfropft früher die blühfähige Grösse, und infolge des schnelleren Wachstums kommen mehr

Areolen und damit auch mehr Blüten zur Entwicklung.

Eine Anzahl Kakteenarten kommen trotz aller Bemühungen mit den bisher geschilderten Mitteln selten oder nie zur Blüte; man denke nur an verschiedene Echinocereen, an die meisten Tephrocacteen und an Oreocereen. Nach den Berichten, die wir von Kakteenforschern und Sammlern über die heimatlichen Wachstumsbedingungen solcher Arten erhielten, kann uns das nicht besonders wundern. Manche Arten stammen aus Hochlagen, wo die Sonnenstrahlen viel wirksamer sind als bei uns im Tiefland; wohl alle erfreuen sich auch während ihrer Ruhezeit, selbst wenn des Nachts die Temperatur beträchtlich unter den Gefrierpunkt sinkt, tagsüber einer mehr oder weniger kräftigen, wirksamen Sonnenbestrahlung. Gleiche oder ähnliche Wachstumsbedingungen, die am besten geeignet sind, in den Pflanzen die zur Blütenbildung reizende Konzentration an Zucker entstehen zu lassen, können wir diesen Arten nicht bieten. Doch liegt eine Überlegung nahe: Ist es vielleicht möglich, dieses Ziel durch Pfropfung zu erreichen, und zwar durch Pfropfung auf möglichst grosse, chlorophyllreiche Unterlagen. Durch entsprechende Pflege kann in den Unterlagen eine Anreicherung mit organischen Nährstoffen erzeugt werden, die auch dem Pfröpfling zugute kommen und ihn zur Blütenbildung reizen könnte. (Anm.1)

Dafür spricht auch noch eine andere Überlegung: Auf dem letzten Internationalen Gartenbaukongress, Berlin 1938, wurden auch «Pflanzenphysiologische Sonderfragen» behandelt. Wissenschafter mehrerer Länder berichteten von erfolgreichen Untersuchungen über Pflanzenwuchsstoffe, die, von der Pflanze selbst erzeugt, mitbestimmend auf ihre Entwicklung und wahrscheinlich auch auf die Blühfähigkeit sind. Durch Anwendung von Wuchsstoffen in Pastenform oder als Lösung konnte die Wurzelbildung und damit die Stecklingsvermehrung bei Pflanzen erleichtert oder auch erst ermöglicht werden. Durch Bestäubung von Pflanzen mit Wuchsstofflösungen, die Sprühmethode, suchte man die weitere Entwicklung von Pflanzen zu beeinflussen. Kakteen, wie überhaupt Sukkulenten, mit ihrer kräftigen Epidermis und ihrem wasserreichen Gewebe sind für solche Versuche sicher ungeeignet. Doch drängt sich da dem Kakteenpfleger der Gedanke auf: Wenn irgendwelche Wuchsstoffe von Einfluss auf die Blühfähigkeit der Pflanze sind, können wir nicht dem Pfröpfling etwa solche Wuchsstoffe dadurch zuführen, dass wir ihn auf eine Unterlage bringen, die selbst blühfähig ist und solche Wuchsstoffe also bereits gebildet hat.

Lesen Sie hierzu auch den R. Gräser Artikel ´Über Phyllokaktus hybridus hort.´

Eine Anzahl Kakteenarten kommen trotz aller Bemühungen mit den bisher geschilderten Mitteln selten oder nie zur Blüte; man denke nur an verschiedene Echinocereen, an die meisten Tephrocacteen und an Oreocereen. Nach den Berichten, die wir von Kakteenforschern und Sammlern über die heimatlichen Wachstumsbedingungen solcher Arten erhielten, kann uns das nicht besonders wundern. Manche Arten stammen aus Hochlagen, wo die Sonnenstrahlen viel wirksamer sind als bei uns im Tiefland; wohl alle erfreuen sich auch während ihrer Ruhezeit, selbst wenn des Nachts die Temperatur beträchtlich unter den Gefrierpunkt sinkt, tagsüber einer mehr oder weniger kräftigen, wirksamen Sonnenbestrahlung. Gleiche oder ähnliche Wachstumsbedingungen, die am besten geeignet sind, in den Pflanzen die zur Blütenbildung reizende Konzentration an Zucker entstehen zu lassen, können wir diesen Arten nicht bieten. Doch liegt eine Überlegung nahe: Ist es vielleicht möglich, dieses Ziel durch Pfropfung zu erreichen, und zwar durch Pfropfung auf möglichst grosse, chlorophyllreiche Unterlagen. Durch entsprechende Pflege kann in den Unterlagen eine Anreicherung mit organischen Nährstoffen erzeugt werden, die auch dem Pfröpfling zugute kommen und ihn zur Blütenbildung reizen könnte. (Anm.1)

Dafür spricht auch noch eine andere Überlegung: Auf dem letzten Internationalen Gartenbaukongress, Berlin 1938, wurden auch «Pflanzenphysiologische Sonderfragen» behandelt. Wissenschafter mehrerer Länder berichteten von erfolgreichen Untersuchungen über Pflanzenwuchsstoffe, die, von der Pflanze selbst erzeugt, mitbestimmend auf ihre Entwicklung und wahrscheinlich auch auf die Blühfähigkeit sind. Durch Anwendung von Wuchsstoffen in Pastenform oder als Lösung konnte die Wurzelbildung und damit die Stecklingsvermehrung bei Pflanzen erleichtert oder auch erst ermöglicht werden. Durch Bestäubung von Pflanzen mit Wuchsstofflösungen, die Sprühmethode, suchte man die weitere Entwicklung von Pflanzen zu beeinflussen. Kakteen, wie überhaupt Sukkulenten, mit ihrer kräftigen Epidermis und ihrem wasserreichen Gewebe sind für solche Versuche sicher ungeeignet. Doch drängt sich da dem Kakteenpfleger der Gedanke auf: Wenn irgendwelche Wuchsstoffe von Einfluss auf die Blühfähigkeit der Pflanze sind, können wir nicht dem Pfröpfling etwa solche Wuchsstoffe dadurch zuführen, dass wir ihn auf eine Unterlage bringen, die selbst blühfähig ist und solche Wuchsstoffe also bereits gebildet hat.

Lesen Sie hierzu auch den R. Gräser Artikel ´Über Phyllokaktus hybridus hort.´

Ein über 1 m hoher, regelmässig blühenden Eriocereus jusbertii sowie in einigen etwa 2 m hohen Opuntienarten

mit Blüten glaubte ich die für solche Versuche geeigneten Unterlagen zu finden, die durch Uebergewicht von organischen Baustoffen

und durch die etwa mitbestimmenden Wuchsstoffe den Pfröpfling zur Blütenbildung veranlassen würden.

Der Krieg, die Zerstörung meines Gewächshauses und die Vernichtung der grösseren Pflanzen machten die beabsichtigten Versuche

zunächst unmöglich; sie werden in einigen Jahren jedoch durchgeführt werden, nachdem der Wiederaufbau gute Fortschritte

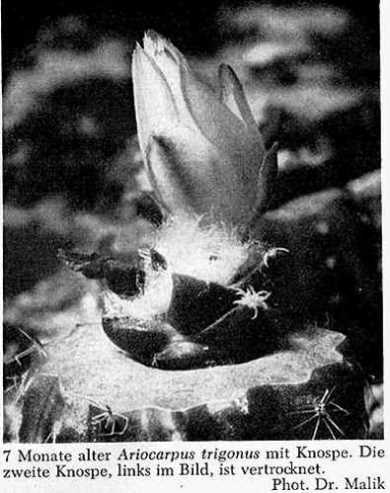

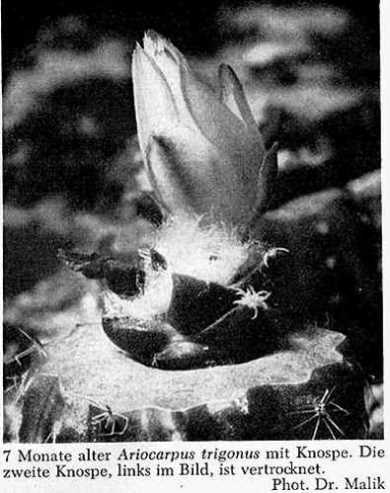

Abb.6 Aus Kakteen und andere Sukkulenten, 1964/4 Seite 68.

machte. In den Jahren 1940 in der Städtischen Sukkulentensammlung

Zürich durchgeführte Bewurzelungsversuche mit den Wuchshormonen „Roche 202“ und „Belvitan“-Paste (I.G. Farben) zeitigten sehr

schöne positive Ergebnisse bei Kakteenarten, worüber demnächst noch berichtet wird. Kz.

Zu solchen Versuchen ermutigen auch einige merkwürdige Beobachtungen. Mehrmals erblühten Astrophyten, besonders Astrophytum asterias Hybriden auf kräftigen E. jusbertii Unterlagen, bereits, nachdem der gepfropfte Sämling einen Durchmesser von 1—2 cm erreicht hatte, aus sämtlichen Areolen. Die Blüten waren gross und voll entwickelt wie bei normalen blühfähigen Pflanzen, (Abb.4). Ein andermal erblühten Echinocereus scheeri und E. salm-dyckianus von weniger als 1 cm Grösse, die ich auf grosse Triebe von Opuntia tomentosa und O. ficus indica gepfropft hatte und als Zwischenveredlung für Sämlingspfropfungen dienten. Die Blüten waren verhältnismässig sehr gross, entsprechend der guten Ernährung durch die Opuntienunterlage, und erschienen aus sämtlichen Areolen. Jede der Blüten übertraf nach Grösse und Gewicht den Pfröpfling um ein Vielfaches. Wenn es sich bei den Pfröpflingen auch um Arten handelt, die an sich leicht zum Blühen zu bringen sind, so beweist diese ungewöhnliche Früh- und Reichblütigkeit doch, dass Unterlagen mit grösserer assimilierender Oberfläche nicht nur das vegetative Wachstum, sondern auch die Blühfähigkeit sehr stark beeinflussen können.

Ich hatte die vorstehenden Überlegungen bereits zu Papier gebracht und mit einigen Kakteenfreunden besprochen; der Zweck war zunächst nur, Klarheit und Planmässigkeit für die eigene Arbeit zu erlangen. Da fand ich in der Monatsschrift «Aus der Heimat» (1943/44, Oktober bis März) einen Beitrag «Junge Mütter» von A. SCHUMACHER, in dem von Fichten, die im 10, und Birkenlohden, die im 3. Jahr fruchteten, berichtet wird. SCHUMACHER gibt eine Erklärung für diese Frühblühigkeit, die ebensogut die Ursache der Frühblütigkeit bei Kakteen erklären könnte.

«Die allgemeine Ursache ihrer Entstehung dürfte die gleiche sein, die den Blütenreichtum des Jahres auslöst: Sonnenfülle, lebhafte Assimilation. Zuckerüberdruck. Sonnenlagen sind Obstlagen! Stauungen der Assimilationserzeugnisse, wie sie durch geringe Wurzelleistungen auf trockenen oder kargen Böden, durch Veredlungen auf schwachwachsende Unterlagen oder andere Kunstgriffe des Gärtners hervorgerufen werden, lösen in gleicher Weise Blüten- und Fruchtansatz aus. Ob daneben noch ein von SACHS vermuteter Wirkstoff vorhanden ist, wissen wir nicht.»

Zu solchen Versuchen ermutigen auch einige merkwürdige Beobachtungen. Mehrmals erblühten Astrophyten, besonders Astrophytum asterias Hybriden auf kräftigen E. jusbertii Unterlagen, bereits, nachdem der gepfropfte Sämling einen Durchmesser von 1—2 cm erreicht hatte, aus sämtlichen Areolen. Die Blüten waren gross und voll entwickelt wie bei normalen blühfähigen Pflanzen, (Abb.4). Ein andermal erblühten Echinocereus scheeri und E. salm-dyckianus von weniger als 1 cm Grösse, die ich auf grosse Triebe von Opuntia tomentosa und O. ficus indica gepfropft hatte und als Zwischenveredlung für Sämlingspfropfungen dienten. Die Blüten waren verhältnismässig sehr gross, entsprechend der guten Ernährung durch die Opuntienunterlage, und erschienen aus sämtlichen Areolen. Jede der Blüten übertraf nach Grösse und Gewicht den Pfröpfling um ein Vielfaches. Wenn es sich bei den Pfröpflingen auch um Arten handelt, die an sich leicht zum Blühen zu bringen sind, so beweist diese ungewöhnliche Früh- und Reichblütigkeit doch, dass Unterlagen mit grösserer assimilierender Oberfläche nicht nur das vegetative Wachstum, sondern auch die Blühfähigkeit sehr stark beeinflussen können.

Ich hatte die vorstehenden Überlegungen bereits zu Papier gebracht und mit einigen Kakteenfreunden besprochen; der Zweck war zunächst nur, Klarheit und Planmässigkeit für die eigene Arbeit zu erlangen. Da fand ich in der Monatsschrift «Aus der Heimat» (1943/44, Oktober bis März) einen Beitrag «Junge Mütter» von A. SCHUMACHER, in dem von Fichten, die im 10, und Birkenlohden, die im 3. Jahr fruchteten, berichtet wird. SCHUMACHER gibt eine Erklärung für diese Frühblühigkeit, die ebensogut die Ursache der Frühblütigkeit bei Kakteen erklären könnte.

«Die allgemeine Ursache ihrer Entstehung dürfte die gleiche sein, die den Blütenreichtum des Jahres auslöst: Sonnenfülle, lebhafte Assimilation. Zuckerüberdruck. Sonnenlagen sind Obstlagen! Stauungen der Assimilationserzeugnisse, wie sie durch geringe Wurzelleistungen auf trockenen oder kargen Böden, durch Veredlungen auf schwachwachsende Unterlagen oder andere Kunstgriffe des Gärtners hervorgerufen werden, lösen in gleicher Weise Blüten- und Fruchtansatz aus. Ob daneben noch ein von SACHS vermuteter Wirkstoff vorhanden ist, wissen wir nicht.»

Auf dem Gebiet der Kakteenpflege etwas völlig Neues zu sagen, dürfte schwer sein. Es war auch in dem vorliegenden Falle nicht möglich. Wenn wir Erfolge haben wollen, müssen wir uns mit dem, was bekannt ist und für die Kakteenpflege von Bedeutung sein kann, vertraut machen. Dies geschieht meines Erachtens auf zweierlei Weise. Die Kakteenpflege ist eine gärtnerische Betätigung, von der die Worte von Prof. HANS MOLISCH gelten: «In den gärtnerischen Erfahrungen stecken physiologische Probleme. Daher soll der Physiologe in die Schule des Gärtners und der Gärtner in die des Physiologen gehen. Beide könnten viel voneinander lernen.» Zum andern müssen wir den reichen Schatz an Erfahrungen nützen, der in der Kakteenliteratur niedergelegt ist. Insbesondere sind es die Veröffentlichungen der Deutschen Kakteen-Gesellschaft, die über ein halbes Jahrhundert erschienen und in denen die bekanntesten und erfolgreichsten Kakteenpfleger und -Züchter die Erkenntnisse und Erfahrungen ihrer oft jahrzehntelangen, oft auch ein ganzes Leben währenden intensiven Beschäftigung mit den Kakteen niederlegten und uns damit Erfolge leicht machen.

Anm.1:

Diese Versuche hat R. Gräser später noch erfolgreich durchgeführt, lesen sie hierzu auch den Artikel Robert Gräsers aus dem Jahr 1950

´Wie Trichocereus vatterii einjährig blühte und fruchtete.´ .

Ein enger Bekannter von R. Gräser, Dr. Cullmann aus Marktheidenfeld, hat diese Versuche intensiv mit auf hohen Unterlagen gepfropften Cereen praktiziert und darüber verschiedene Artikel in der KuaS veröffentlicht.

width="14" height="10" alt="up">

Diese Versuche hat R. Gräser später noch erfolgreich durchgeführt, lesen sie hierzu auch den Artikel Robert Gräsers aus dem Jahr 1950

´Wie Trichocereus vatterii einjährig blühte und fruchtete.´ .

Ein enger Bekannter von R. Gräser, Dr. Cullmann aus Marktheidenfeld, hat diese Versuche intensiv mit auf hohen Unterlagen gepfropften Cereen praktiziert und darüber verschiedene Artikel in der KuaS veröffentlicht.

width="14" height="10" alt="up">

Der Artikel von R. Gräser, 'Wie macht man Kakteen blühwillig.', wurde im August 1948 in dem Jahrbuch der

Schweizerischen Kakteen-Gesellschaft , Herausgeber H. Krainz, Zürich, veröffentlicht.