Abb.1 Standort der Winteria aureispina. Die Pflanzen wachsen immer von überhängenden Felsen herab. Foto F. Ritter

Ich gebe im Folgenden eine Beschreibung der bisher einzigen Art der neuen Gattung:

Winteria aureispina Ritter gen. et spec. nov.

Cereiformis, caules tenues longique, molles, multicostati, deorsum crescentes, de saxis dependentes, plus a basi quam supeme proliferantes,

2-2,5 cm crassi, ad 1,5 m longi, costae virides, 16-17, humiles, 2-3mm altae, minute crenatae, dense aculeatae; areolae subrotundae, dilute fuscae, 1-1,5 rnm diametientes, 3-5 rnm inter se distantes; aculei tenues, recti, aurei, marginales ca. 30, 4-10 rnrn longi, centrales ca. 20, 5-10 mm longi, quoquoversus directi. Flores laterales, die ac nocte aperti, tubo normaliter sursum curvato, inde oblique aperto, flores 4--8 cm longi, ca1yce ca. 5 cm 1ato; ovarium 5 rnm laturrl longumque, multis squamulis ac paucis pilis albis praeditum; camera nectarifera ca, 3-4 mrn Ionga ac lata, diaphragmate rubicundo basibus infimorum filamentorum orto, sine anulo lanato; tubus super eo anguste infundibuliformis; 1,5-2,5 crn longus, apice ca. 5 mm latus, squllmis parvis angustis ac paucis pilis a1 bis praeditus; filamenta erecta, infra alba, supra coccinea, duabus partibus usque ad 5 mm supra camera nectariferam et in ore tubi inserta, filamenta inferiora 2,5-3,5 cm, superiora ca.

2 cm longa, antheris violaceis; stylus 4-5 crn longus, stigmatibus'5_6 clareviridibus, brevibus, acuminatis, antheras superantibus; phylla perigonii duo bus seriebus, interiora brevissima et lata, erecta, exteriora longa, angusta, patula, diverse co10rata, interiora 5--8 mm longa, 3--5 rnrn lata, apice rotundata, alba vel subrosea, ad filamenta se applicantia, exteriora 2--3,5 cm longa, 2,5-5 rnrn lata, linearia, acuminata, aurantiaca, patula et reflexa. Fructus viridis ad subrubroviridis, globosus, 7-10 mm diametiens, squamis pusillis et paucis pilis albis praeditus, baccatus, apice disrumpens, sarcocarpio albo. Semina saccata, 1 mm longa, 0,5 mm lata, testa nigra gibberulosa, hilo ovali, albo, basali.

Locus typi: Bolivia, Provincia Florida, Fauces Yapacani.

Typus FR 846 in Herbario Universitatis Utrecht, Batavia.

Collegit: FRIEDRICH RITTER, 1958.

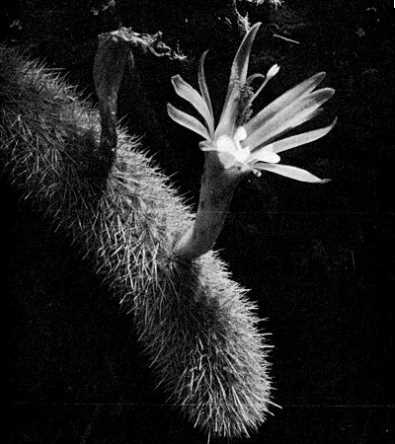

Abb.2 Nach unten wachsender Trieb von Winteria aureispina mit offener und verblühter Blüte.

R i p p e n: grün, 16 bis 17 von 2 bis 3mm Höhe, zwischen den Areolen etwas eingebuchtet, stumpf; Furchen zwischen den Rippen gering geschlängelt.

A r e o l e n: hellbraunfilzig, erhaben, rundlich, 1 bis 1,5 mm Durchmesser, 3 bis 5 mm von einander entfernt.

S t a c h e l n: im ganzen goldgelb. Alle Stacheln eines Exemplares gleichfarbig und nicht vergrauend. Bestacheiung ähnelt derjenigen dicht bestachelter Haageocereen. Stacheln zart, biegsam, gerade; randliche strahlend, ca. 30 von 4 bis 10 mm, die seitlichen am längsten; mittlere gering stärker, ca. 20, nach allen Richtungen, ca. 5 bis 10 mm lang, die oberen die längeren. An der Blühseite älterer Triebe sind die Stacheln oft verlängert.

B l ü t e n: stets seitlich an den Trieben, und zwar an der am stärksten belichteten Seite, mehrere Tage offen, auch nachts offen bleibend, geruchlos. Während das Wachstum des Triebes nach unten gerichtet ist, strebt das Wachstum der Blüte nach oben. Der Knospenansatz erfolgt zunächst nahezu senkrecht vom Triebe ab, um dann etwa im Bereich des Endes der Nektarkammer einen Knick nach oben zu machen. Es hängt also ganz von der Stellung des Triebes ab, nach welcher Seite der Blütenknick erfolgt. Wächst der Trieb, wie normal, nach unten, so ist der Blütenknick nach oben radikalwärts (d. h. nach den Wurzeln hin) gerichtet (Abb. 2, hängender Trieb); wächst der Trieb dagegen nach oben, so ist der Blütenknick apikalwärts (d. h. nach dem Triebscheitel hin) gerichtet (Abb. 3, aufrecht gestellter Trieb mit zwei offenen Blüten). Es kommt auf diese Weise zu einer lagebedingten Schiefe der Blüte. Es scheint keine erbliche Anlage zur Schiefblütigkeit vorhanden zu sein, gleichwohl kommt normalerweise durch das Abbiegen der Blüte nach oben eine Schiefblütigkeit zustande; es kommt zu einer Schiefe der Öffnung der Blütenröhre, dadurch, daß die körpernähere Seite der Röhre höher steht als die entgegengesetzte Seite. Es kann dies - von der Wurzel aus orientiert - die Ober- oder die Unterseite der Röhre sein, je nachdem der Trieb nach oben oder nach unten gerichtet ist. Die Schiefe der Öffnung beruht nicht,- wie das z. B. bei Bolivicereus der Fall ist- darauf, daß eine Seite der Röhre länger wäre als die andere, sondern ist lediglich eine Folge des lagebedingten Knickes der Röhre, durch welchen die Außenkurve der Röhre in geringerer Höhe enden muß als die Innenkurve, weil sie zur Erreichung gleicher Höhe einen längeren Weg beschreiben müßte. Eine Folge der Schiefe der Öffnung ist die Abnahme der Höhe des Staubbeutelstandes von der kärpernahen zur körperfernen Seite der Röhre, wie aus den Abb. 2-4 zu ersehen ist. Würde man Triebe in nahezu horizontaler Lage halten und das Licht senkrecht von oben geben, so würden vermutlich aktinomorphe Blüten zur Ausbildung kommen, also ohne Schiefe der Öffung und der Stellung der Staubbeutel. Blüten 4 bis 6 cm lang (es gibt auch Kümmerblüten von weniger als 3 cm Länge), ausgebreitete Blütenkrone etwa 5 cm weit. Die Notierungen wurden von vier Blüten verschiedener Exemplare des gleichen Standortes genommen.

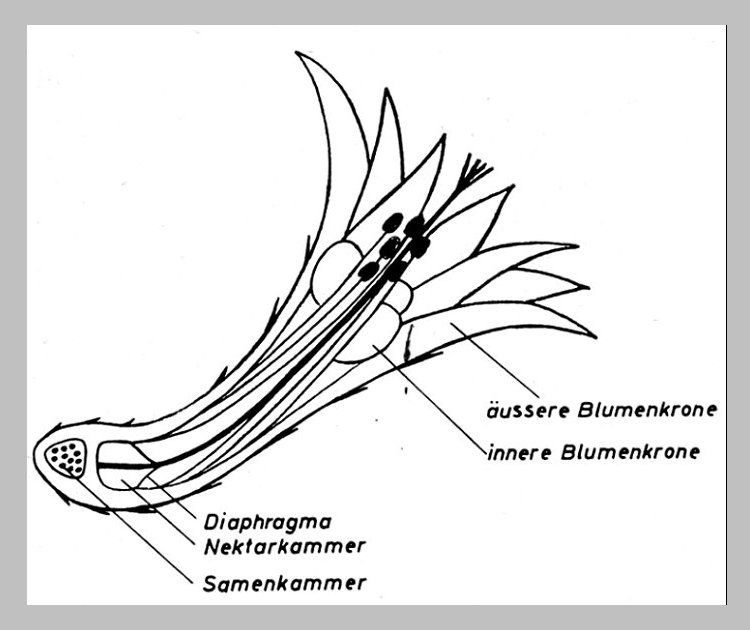

F r u c h t k n o t e n: 4 bis 5 mm lang, 4 bis 6 mm breit, blaß grün bis blaßkarmin, mit zahlreichen schmaldreieckigen 0,5 bis 1 mm langen, weißen bis blaß bräunlich gelben, 1 bis 1,5 mm entfernten Schuppen und sehr spärlichen kurzen weißen Härchen.

N e k t a r k a m m e r: 3 bis 4 mm lang, 2,5 bis 4 mm weit, gering karminrosa bis bräunlichrosa, geschlossen durch ein schräg nach oben gerichtetes rötliches Diaphragma, das durch Verwachsung der Basen der untersten in einem Ringe stehenden Staubfäden entstanden ist, entsprechend gibt es keine Insertionen von Staubblättern auf dem Diaphragma. Ein Wollring ist nicht ausgebildet. Am Ende der Nektarkammer befindet sich der lagebedingte Knick der Blütenröhre nach oben.

S t a u b f ä d e n: dicht parallel stehend, blaßkarmin, nach unten weiß. Insertionen nur die unteren 3 bis 5 mm über der Nektarkammer, darüber werden keine Staubfäden frei bis auf den Endring an der Röhrenöffnung. Untere Staubfäden 2,5 bis ,3,5 crn, die des Endringes 1,7 bis 2,3 cm lang. Beutel linealisch, 1,5 bis 2,5 mm lang, 0,5 mm breit und dick, violett. Pollen weiß.

G r i f f e l: 4 bis über 5 cm lang, 0,5 mm dick, nach oben karmin oder bräunlich, nach unten weißlich; die 5 bis 6 hellgrünen, 2 bis 3 mm langen, fast zusammengeneigten, zugespitzten, bezotteten Narbenstrahlen überragen meist die Beutel.

K r o n b l ä t t e r: Es finden sich zwei Blütenkronen, d. h. die ursprünglich einheitlime Blütenkrone hat hier eine zweifache Ausbildung erfahren. Die inneren Kronblätter, etwa 10 bis 12, stehen aufrecht und lehnen sich den Staubfäden an, diese bündelig zusammenhaltend, 5 bis 8 mm lang, 3 bis 5 mm breit, umgekehrt eiförmig, oben gerundet mit kleinen aufgesetzten Spitzchen. weiß oder schwach rosa. Äußere Kronblätter etwa 15 bis 20, weit ausgebreitet und zurückgekrümmt, 2 bis 3,5 cm lang, 2,5 bis 5 mm breit, linealisch, Basis kaum verschmälert, oben mäßig bis lang zugespitzt; ein breiter Mittelstreif ist zinnober- bis blutrot, die Ränder mehr orangegelb, ergibt zusammen eine mehr orangerote Färbung. Einige Übergänge in die Röhrenschuppen.

F r u c h t: grün bis gering rötlichgrün, nach oben grünlichbraun, nahezu kugelig, 7 bis 10 mm lang und breit, mit dreieckigen, sehr zugespitzten, 0,5 bis 1 mm langen bräunlichen bis rötlichen, weiß gerandeten Schuppen, die 2 bis 3 mm von einander entfernt sind. Sehr spärliche winzige weiße Härchen in den Achseln. Fruchtnapf 3 bis 4 mm Durchmesser, vertieft, etwas karmin, mit Zapfen (Griffelbasis). Frucht platzt bei der Reife oben auf, Fleisch weiß, saftig, kaum schleimig.

S a m e: sackförmig, aber dorsal stärker gewölbt, ca. 1 mm lang, 0,5 mm breit und dick. Testa schwarz, halbmatt, mit sehr feinen Höckern, die sich zu Längsrippen zusammenschließen.

V o r k o m m e n: Bolivien, Provinz Florida, Yapacani-Schlucht, von überhängenden Felsen.

S y s t e m: Die äußere Ähnlichkeit der Pflanzen mit manchen Arten von Cleistocactus dürfte nur auf Konvergenz beruhen. Eher ist eine Verwandtschaft mit dem in der gleichen Provinz in mehreren Arten vorkommenden Bolivicereus anzunehmen, worauf auch die Samen weisen, welche denen von Bolivicereus weit ähnlicher sind als denen von Cleistocactus, Es bestehen jedoch beträchtliche Unterschiede in den Blüten. Die Blüte von Bolivicereus ist eine der schiefsten unter den Kakteen, auch dann, wenn die Röhre lagebedingt gerade statt gekrümmt wächst, während bei Winteria die Blüten nur lagebedingt schief werden. Der Wollringverschluß der Nektarkammer, der allen Arten Bolivicereus gemein ist, fehlt bei Winteria. Die Röhre von Bolivicereus ist tubisch, die der Winteria schmal trichterig. Die zweifache Ausbildung einer Blumenkrone bei Winteria ist einmalig unter Kakteen. Immerhin mag Winteria dem Bolivicereus vielleicht näher verwandt sein als irgendeiner anderen Kakteengattung.

Abb.3 Winteria aureispina. Ein aufrecht gepflanzter Trieb mit zwei Blüten. Man erkennt die kurze weisse innere und die weit ausgebreitete farbige äussere Blütenkrone

Abb.4 Längsschnitt durch die Blüte von Winteria aureispina. Zeichnung Fr. Ritter

Diese Art wird von mir unter meiner Sammelnummer FR 846 geführt. Unter dieser Nummer wurde der Holotypus hinterlegt im Herbar der Universität Utrecht, Niederlande. Die Gattung

wurde benannt nach Frau HILDEGARD WINTER, Frankfurt/Main- Fechenheim.

Kulturhinweis: Um der Pflanze das natürliche Wachstumsstreben nach unten zu ermöglichen, sollte man sie als Ampelpflanze halten. Nur so wird sie auch am besten gedeihen,

und die Blüten erlangen die natürliche Entfaltung wie am heimatlichen Standort. Zieht man die Triebe künstlich hoch, so wächst der Scheitel seitlich weiter, um möglichst

wieder in die Lage nach unten zu gelangen; verhindert man das Wachstum nach unten, so bleibt der Trieb kurz und es bilden sich an der Basis Sprosse mit erneuten Versuchen, ein

Wachstum nach unten zu gewinnen.

Hildewintera Ritter nom. nov.

Von Friedrich Ritter

Wegen der Ahnlichkeit des Gattungsnamens Winteria mit dem bereits veröffentlichten Gattungsnamen Wintera (Familie Winteraceae, Reihe Magnoliales) wird gemäß Art. 75 des Internationalen Code der botanischen Nomenklatur folgende Änderung vorgenommen:

Hildewintera Ritter nom. nov.

Synonym Winteria Ritter in "Kakteen und andere Sukkulenten", 13. Jahrgang, Heft 1, Januar 1962.

Typus: Winteria aureispina Ritter, ebenda.

Hildewintera aureispina Ritter combo nov.

Anschrift des Verfassers: Friedrich Ritter, Correo Olmué, Chile.

Die Neukombinierung von Friedrich Ritter

'Hildewintera Ritter nom. nov.´, wurde Januar 1966(11) in der

'KuaS' veröffentlicht.

Der Artikel von Friedrich Ritter

'Winteria. Eine neue Cereengattung aus Bolivien', wurde Januar 1962(4) in der

'KuaS' veröffentlicht.

Wiedergabe des Artikels mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der KuaS.